Au confluent de la Seine et de l'Oise

Conflans-Sainte-Honorine

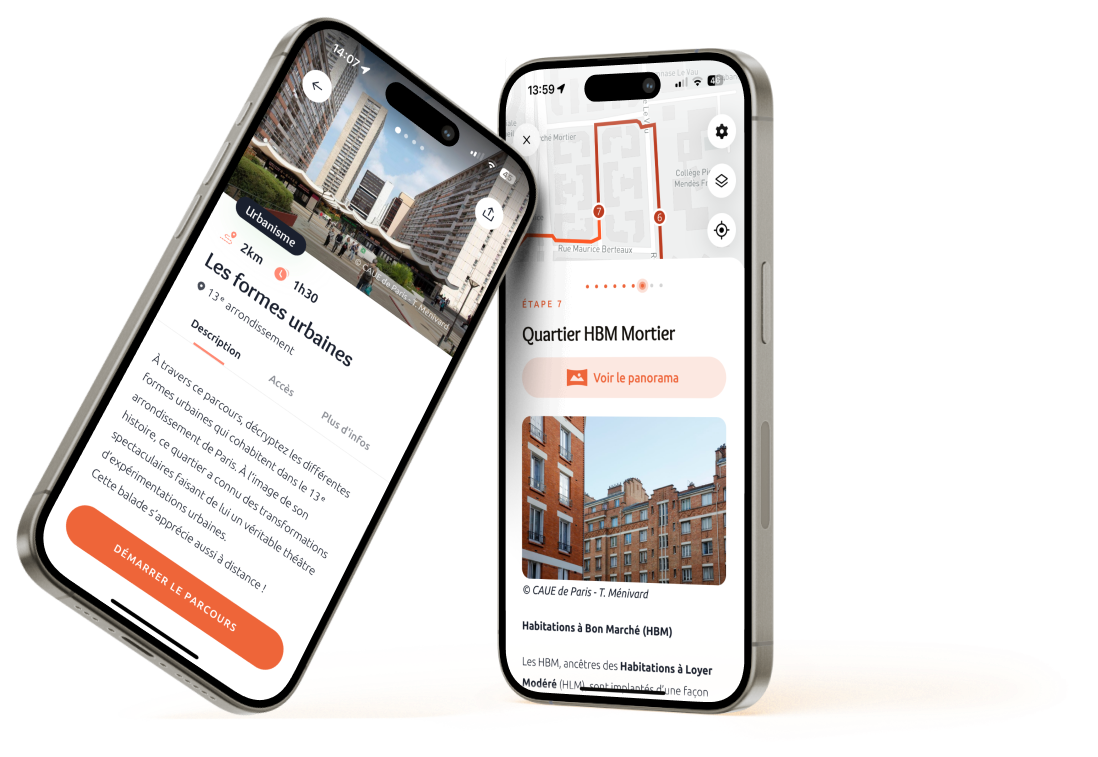

Partez à la découverte des activités des bords de Seine, des monuments historiques et du passé industriel de la ville !

Ce parcours propose de comprendre l’évolution architecturale et urbaine de la ville par des étapes clés liées à la batellerie et à l’industrie. Textes, documents d’archives, audios, illustrent ce développement.

Ce travail a été réalisé en 2022 par le CAUE 78 en collaboration avec les Archives communales de Conflans-Sainte-Honorine.

Aperçu du parcours

Franchir : les gares et les ponts

> Gare de Conflans Fin d'Oise

Pont de Conflans, 2022 © Martin Argyroglo

Pont de Conflans, 2022 © Martin Argyroglo

La situation de confluence impose des ponts et des gares. Les différents ponts sur la Seine et sur l’Oise rythment le paysage de la ville.

La gare fin d’Oise : Au XIXème siècle

En 1877, la gare de Conflans Fin d’Oise à proximité d’Andrésy ouvre sur la ligne Achères-Pontoise. Les deux voies de chemin de fer qui irriguent la ville depuis Paris initient son développement économique et urbain.

Gare fin d'Oise © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Association Conflans à travers les âges

Gare fin d'Oise © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Association Conflans à travers les âges

Après sa reconstruction

Détruite en 1944, elle est reconstruite en 1985 avec l’ouverture de la ligne A du RER. Elle est en brique, éclairée par de grandes verrières et couverte d’une toiture en zinc de style industriel.

La gare Conflans Fin d'Oise, 2022 © Martin Argyroglo

La gare Conflans Fin d'Oise, 2022 © Martin Argyroglo

La gare de Conflans

En 1892, la ligne Argenteuil-Mantes ouvre une deuxième gare, proche du centre, typique de l’architecture ferroviaire du XIXème siècle. La présence de cette gare sera déterminante pour l’installation d’usines à l’ouest de la ville.

Le bâtiment à la façade symétrique en briques beige et ocre a été prolongé par une extension en structure métallique et toiture bac acier, reprenant elle aussi le langage industriel des sheds.

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) Place de la Gare. 28/11/1978 © AD 78

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) Place de la Gare. 28/11/1978 © AD 78

Les ponts

Pour le chemin de fer, deux ponts sont construits en 1947 : l’un métallique sur l’Oise, et l’autre sur la Seine en poutre d’acier à âme pleine agrandi en 1977. Pour les ponts routiers, l'entreprise Boussiron construit en 1950 un arc de béton sur l’Oise. Sur la Seine, le viaduc autoroutier de béton précontraint de 1974 est longé par une passerelle piétonne métallique. L’ensemble domine le fleuve de 15m pour permettre la navigation.

La passerelle piétonne et le viaduc, 2022 © CAUE 78

La passerelle piétonne et le viaduc, 2022 © CAUE 78

Franchir : les gares et les ponts

> Gare de Conflans Fin d'Oise

Pont de Conflans, 2022 © Martin Argyroglo

Pont de Conflans, 2022 © Martin Argyroglo

La situation de confluence impose des ponts et des gares. Les différents ponts sur la Seine et sur l’Oise rythment le paysage de la ville.

La gare fin d’Oise : Au XIXème siècle

En 1877, la gare de Conflans Fin d’Oise à proximité d’Andrésy ouvre sur la ligne Achères-Pontoise. Les deux voies de chemin de fer qui irriguent la ville depuis Paris initient son développement économique et urbain.

Gare fin d'Oise © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Association Conflans à travers les âges

Gare fin d'Oise © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Association Conflans à travers les âges

Après sa reconstruction

Détruite en 1944, elle est reconstruite en 1985 avec l’ouverture de la ligne A du RER. Elle est en brique, éclairée par de grandes verrières et couverte d’une toiture en zinc de style industriel.

La gare Conflans Fin d'Oise, 2022 © Martin Argyroglo

La gare Conflans Fin d'Oise, 2022 © Martin Argyroglo

La gare de Conflans

En 1892, la ligne Argenteuil-Mantes ouvre une deuxième gare, proche du centre, typique de l’architecture ferroviaire du XIXème siècle. La présence de cette gare sera déterminante pour l’installation d’usines à l’ouest de la ville.

Le bâtiment à la façade symétrique en briques beige et ocre a été prolongé par une extension en structure métallique et toiture bac acier, reprenant elle aussi le langage industriel des sheds.

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) Place de la Gare. 28/11/1978 © AD 78

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) Place de la Gare. 28/11/1978 © AD 78

Les ponts

Pour le chemin de fer, deux ponts sont construits en 1947 : l’un métallique sur l’Oise, et l’autre sur la Seine en poutre d’acier à âme pleine agrandi en 1977. Pour les ponts routiers, l'entreprise Boussiron construit en 1950 un arc de béton sur l’Oise. Sur la Seine, le viaduc autoroutier de béton précontraint de 1974 est longé par une passerelle piétonne métallique. L’ensemble domine le fleuve de 15m pour permettre la navigation.

La passerelle piétonne et le viaduc, 2022 © CAUE 78

La passerelle piétonne et le viaduc, 2022 © CAUE 78

Naviguer : l’activité batelière

> Le Pointil

Le Pointil à la confluence, 2022 © Martin Argyroglo

Le Pointil à la confluence, 2022 © Martin Argyroglo

Retrouvez ici l’évolution de l’acheminement des marchandises au niveau de la confluence. Cette particularité géographique a amené la structuration de l'activité batelière et la construction de différentes infrastructures.

La navigation sur la Seine

Le cours naturel de la Seine se faisant d’est en ouest, l'acheminement de marchandises venant de l’aval du fleuve vers la capitale se fait à contre-courant.

Vue sur la confluence © AD 78

Vue sur la confluence © AD 78

À la Confluence

Jusqu'au milieu du XIXème siècle, pour passer de la Seine à l’Oise, les chevaux qui tractaient les péniches sur les chemins de halage, doivent régulièrement changer de rive et franchir les fleuves.

Le passage des chevaux © DR - Delcampe

Le passage des chevaux © DR - Delcampe

L’arrivée des remorqueurs : “les bleus”

Plus tard, le touage puis le remorquage avec “les bleus” permettent de simplifier le déplacement des péniches au niveau du confluent. Ainsi l’évolution des techniques, l’augmentation du trafic et des échanges placent la ville au premier plan du transport fluvial.

Bords de Seine - Le Port des Bleus et le Pont du Chemin de Fer - © AD 78

Bords de Seine - Le Port des Bleus et le Pont du Chemin de Fer - © AD 78

La bourse d’affrètement

En 1936, le Front Populaire réglemente l’activité batelière et crée le tour de rôle obligatoire pour l’attribution des voyages. À cette fin, une bourse d'affrètement est construite en 1959 par les architectes Arsène-Henry. Ils avaient déjà réalisé la Maison de la Batellerie le long des quais de Seine à Paris (13e). Ces bâtiments en béton armé à l’architecture brutaliste s’inspirent de l'œuvre de Le Corbusier.

La bourse d’affrètement © DR Delcampe

La bourse d’affrètement © DR Delcampe

Fin d’activité de la bourse

Les activités de la bourse ayant cessé en 2000, le bâtiment est réinvesti en 2015 pour le siège de l’association La Pierre Blanche (qui se trouvait auparavant dans le bateau Je Sers) et pour l’hébergement de réfugiés tibétains.

Intérieur de la bourse en 2022 © CAUE 78

La renaissance de la bourse

En 2019, le bâtiment est ajouté à l’Inventaire général du patrimoine culturel Île-de-France. Il fait depuis 2020 l’objet d’une réhabilitation par Carrière Didier Gazeau architecture, pour y installer le siège local de VNF (Voies Navigables de France). Depuis l’été 2024, elle accueille une unité de gestion de la Seine. Un poste de commandes centralisées doit voir le jour dans les prochaines années.

Vue perspective © CARRIERE DIDIER GAZEAU - AC&T Paysage

Vue perspective © CARRIERE DIDIER GAZEAU - AC&T Paysage

🎧 Écoutez Alma Gazeau, architecte associée de l'agence CARRIERE DIDIER GAZEAU (en haut de page).

Le Pointil : un site stratégique

Le Pointil doit son nom au terrain en forme de triangle situé à la confluence de la Seine et de l’Oise. C’est dans ce lieu que se déroulent les cérémonies annuelles du Pardon National de la Batellerie.

Le Pointil © DR-Delcampe.net

Le Pointil © DR-Delcampe.net

La statue des mariniers

Autre témoin de l’activité batelière au niveau de la confluence, le monument aux Morts du Pointil réalisé par le sculpteur Paul Silvestre (1924) s’inspire de la statuaire grecque et évoque les caryatides. Il est dédié aux soldats bateliers morts pendant la grande guerre.

Le Pointil avec la statue des Mariniers © AD 78

Le Pointil avec la statue des Mariniers © AD 78

La vie des bateliers

> Bateau chapelle "Je Sers"

Le bateau chapelle "Je Sers", 2022 © Martin Argyroglo

Le bateau chapelle "Je Sers", 2022 © Martin Argyroglo

L’accueil des bateliers et de leurs familles dans la ville s’est structuré autour de différents équipements toujours utilisés pour certains. Santé, enseignement, religion … ont laissé de nombreux témoignages construits.

🎧 Écoutez Guylain Roland, batelier et habitant à Conflans-Sainte-Honorine (en haut de page).

L’atelier des “bleus”

Le long des quais de Seine s’organisent l’accueil des péniches mais aussi des bâtiments aux usages spécifiques.

L’extérieur de l'atelier au XIXème siècle © DR-Delcampe

L’extérieur de l'atelier au XIXème siècle © DR-Delcampe

L’atelier des “bleus”, à l’architecture industrielle métallique de la fin du XIXème siècle, a été le siège d’une société mutuelle de remorqueurs à l’origine, puis un atelier d’entretien de bateaux, il a récemment été transformé en logements.

Vue intérieure de l’atelier en 2005 © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Vue intérieure de l’atelier en 2005 © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Le bateau chapelle “Je Sers”

Le château de Théméricourt et ses extensions contemporaines accueillent le lycée et l’internat pour les enfants des bateliers. Entre les deux guerres, pour soutenir l’activité fluviale en crise, l’Entraide sociale batelière est créée : la chapelle « Je sers » est inaugurée en 1936 dans une barge en béton construite en 1919.

L'intérieur du bateau chapelle © CAUE 78

L'intérieur du bateau chapelle © CAUE 78

Le centre médico-social

En face, un élégant bâtiment des années 1950, en briques, abrite le centre médico-social de la batellerie.

Le centre médico-social © CAUE 78

Le centre médico-social © CAUE 78

La place Fouillère

Pour favoriser un accès direct au fleuve, la place Fouillère a été réaménagée en 2019 par la paysagiste Florence Mercier. Sa requalification par un sol pavé et l’installation de gradins en bois offrent un environnement plus apaisé pour les piétons et permet d’installer le marché.

Vue sur la place Fouillère © CAUE 78

Vue sur la place Fouillère © CAUE 78

Deux repères dominant la ville

> La Tour Montjoie

La tour Montjoie et l’église Saint-Maclou, 2022 © Martin Argyroglo

La tour Montjoie et l’église Saint-Maclou, 2022 © Martin Argyroglo

Construits sur les hauteurs de la ville avec la pierre des carrières locales, ces témoins imposants et séculaires constituent des marqueurs dans l’histoire et le paysage de la ville.

L’origine de la tour Montjoie

La tour a été construite à la fin du XIème siècle, elle se trouverait à la place d’un ancien château fort en bois (876) édifié pour protéger les reliques de Sainte Honorine du pillage des Normands. Le nom “mont - jovis” ferait référence à Jupiter et justifie l'implantation de cette architecture militaire sur ce point culminant. La tour a été construite avec le calcaire des carrières voisines.

La vieille tour © AD 78

La vieille tour © AD 78

L’extraction de la pierre à Conflans

L’extraction de la pierre est une activité traditionnelle à Conflans qui a connu un fort développement au XIXème siècle. Le “banc royal”, couche de calcaire tendre à grain fin propice à la sculpture, a été utilisé pour de nombreux grands monuments parisiens.

Vue d’une carrière © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Vue d’une carrière © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

La tour après restauration

La campagne de restauration de 1979-1980 se remarque par la réouverture de certaines baies et l’usage de pierres plus saillantes et aux tons tirant vers le jaune. Ces interventions récentes doivent être visibles conformément aux orientations de la charte de Venise, cadre international pour la préservation et la restauration des objets et des bâtiments anciens. La tour est classée Monuments Historiques depuis 1997.

La tour Montjoie après restauration © CAUE 78

La tour Montjoie après restauration © CAUE 78

L’origine de l’église Saint-Maclou

L'église Saint-Maclou, édifiée au XIème siècle, a elle aussi accueilli les restes de la Sainte. Sa position en promontoire a poussé à l’organisation d’impressionnantes processions religieuses.

L'église Saint-Maclou © CAUE 78

L'église Saint-Maclou © CAUE 78

L’église et ses transformations

Au XIXème siècle, l’entrepreneur Heurteau propose de transformer la voûte selon un procédé industriel en vogue (brique et plâtre) afin d’accentuer le caractère gothique de l’église.

Fausses voûtes gothiques © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / © Association Conflans à travers les âges

Fausses voûtes gothiques © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / © Association Conflans à travers les âges

In fine, ce précédent choix esthétique ayant mis en péril la structure, il est décidé de reconstituer la voûte d’origine en coque de bateau. Cela a également permis de rouvrir les fenêtres hautes obstruées par le passé.

La voûte en coque de bateau et les fenêtres hautes rouvertes © CAUE 78

La voûte en coque de bateau et les fenêtres hautes rouvertes © CAUE 78

Les vitraux

La grande verrière de la chapelle Sainte-Honorine de 1860 a été réalisée par le peintre verrier parisien Ména. Les vitraux contemporains non figuratifs de la façade d'entrée ajoutés en 2015, réalisés par le maître-verrier Elise Oudin Gilles, rappellent subtilement le temps qui passe avec l’alpha et l'oméga.

Les vitraux contemporains d’Elise Oudin Gilles © CAUE 78

Les vitraux contemporains d’Elise Oudin Gilles © CAUE 78

Un musée de “l’autre marine”

> Château Gévelot

Le château Gévelot, 2022 © Martin Argyroglo

Le château Gévelot, 2022 © Martin Argyroglo

Histoire et usages liés à ce château entre le XIXème et le XXème siècle : comment valoriser et transmettre l’histoire de la batellerie ?

Du château Gévelot au musée de la Batellerie

Grande propriété bourgeoise du XIXème siècle, le château est construit au sommet de l’éperon rocheux, sur un ancien prieuré dont seul le cellier du XIIIe siècle subsiste. Il est accompagné d’un parc aménagé de pavillons. Le château est remanié et agrandi dans le style Napoléon III, néo-renaissance en pierre et brique. En 1966, le château devient le premier musée consacré à l’autre marine : la navigation fluviale.

Le château - musée © CAUE 78

Le château - musée © CAUE 78

La période du dispensaire

Le château est acheté par la commune en 1930. Plus tard transformé en dispensaire, certains pavillons du parc servent à l’accueil des patients.

Le dispensaire municipal château du Prieuré © Archives municipales Conflans

Le dispensaire municipal château du Prieuré © Archives municipales Conflans

Le projet de musée de plein air

Le musée devait être accompagné d’un espace d’exposition extérieur afin de présenter d’anciennes péniches en bois sur l’île du Devant. Il était prévu de réutiliser les cratères de bombes de la seconde guerre mondiale afin d’y installer les péniches. Le projet trop coûteux a été abandonné, cette île, située en zone inondable, a fait l’objet de nombreux projets.

Projet de musée de plein air © Archives communales de Conflans

Projet de musée de plein air © Archives communales de Conflans

Le parc du château

Le parc, jalonné de différentes constructions (serres, pigeonniers et pavillons) et de cheminements sinueux est classé au titre des sites depuis 1944. Au sud, une large terrasse offre une vue magistrale sur la vallée de la Seine au-dessus des toits du vieux Conflans. Le parc arboré du château, principal espace vert de la commune, forme une transition entre la ville historique et les quartiers pavillonnaires.

Le parc du château © CAUE 78

Le parc du château © CAUE 78

L’escalier monumental

Afin de relier le parc au quartier de la mairie et à la gare du centre, un escalier monumental a été construit en 1932 par l’architecte conflanais René Boccard. Les grilles en fer forgé de l'ancienne cour de la mairies ont été réutilisées pour le portail du parc.

L’entrée du parc du prieuré © Archives communales Conflans

L’entrée du parc du prieuré © Archives communales Conflans

Une Mairie pour un nouveau centre

> Hôtel de Ville

La mairie, 2022 © Martin Argyroglo

La mairie, 2022 © Martin Argyroglo

À la fin du XIXème siècle, pour amorcer le développement de la ville vers le nord, les bâtiments administratifs quittent les bords de Seine pour occuper d’anciennes terrasses viticoles.

La mairie et ses abords

Suite à un leg de Simon Ambroise Chapelier en 1882, un concours est lancé en 1893 pour la construction d’une nouvelle mairie qui doit permettre de libérer la place Fouillère sur la Seine. Le projet néo-renaissance, de l’architecte Théophile Bourgeois, place la mairie et deux écoles pour garçons et filles dans l’étagement du terrain en pente, initialement aménagé pour la culture de la vigne.

L’hôtel de ville © Archives communales Conflans

L’hôtel de ville © Archives communales Conflans

Le nouveau centre ville

Le déplacement de l’attractivité du centre-ville de la Seine vers le nord se poursuit en 1927 avec la construction par les architectes H. Bénard et A. Defour, de bains douches et de la salle des fêtes Le Lutetia devenue cinéma.

© Martin Argyroglo

© Martin Argyroglo

Le Lutetia à sa construction

La salle des fêtes, long rectangle surmonté d’une coque en béton, prend la forme d’un hangar d’avion. L’élévation longitudinale de la façade d’origine montre les inspirations Art Déco comme les colonnes, et les ouvertures aux angles brisés (architectes H. Bénard et A. Defour).

La salle des fêtes © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Archives communales Conflans

La salle des fêtes © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Archives communales Conflans

Extension de la mairie

Plus tard, la mairie et ses services ont investi les écoles en ajoutant également au fil du temps des édifices provisoires.

Extension de la mairie © Archives communales Conflans

Extension de la mairie © Archives communales Conflans

Aujourd'hui, plusieurs projets sont à l’étude pour améliorer l'accueil de la mairie et redynamiser l’îlot voisin.

Réhabilitation et extension de la mairie

Actuellement, les travaux sont en cours. Les architectes de l'Atelier PNG ont fait le choix d’une écriture architecturale à la fois sobre et ancrée dans son territoire par l’usage de matériaux à la fois locaux et pérennes. À suivre...

Site des architectes Atelier PNG

Le groupe scolaire Jules Ferry

> Lycée Jules Ferry

Le lycée Jules Ferry, 2022 © Martin Argyroglo

Le lycée Jules Ferry, 2022 © Martin Argyroglo

Au premier quart du XXème siècle, le développement industriel de la ville et l’augmentation de la population imposent la construction d'équipements. L’architecture de ce lycée en constitue un exemple remarquable.

Le projet architectural

Ce groupe scolaire, construit en 1936 sur une vaste parcelle de 1,5 ha, devait accueillir 15 classes (filles, garçons et maternelles). Les architectes Jacques Joannon et Fernand Marandon ont recouru à une architecture néo-régionaliste. Ce style du début du XXème siècle s’inspire des formes et des matériaux de l’architecture régionale et se retrouve principalement dans les maisons de villégiature.

Vue d’ensemble © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Vue d’ensemble © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Une architecture monumentale

Le bâtiment central est flanqué de deux ailes symétriques aux façades en moellons rustiques bosselés. Il possède de larges ouvertures grâce à l’usage du béton pour sa structure. L’ensemble est couronné de hautes toitures à la française.

Élévation permis de construire © Archives communales Conflans

Élévation permis de construire © Archives communales Conflans

Une composition architecturale au service des enfants

Quel enfant ne rêverait pas d’une telle école ? L’ensemble du rez-de-chaussée est dédié au bien être des enfants : une salle de jeu, un préau et une salle de repos. La grande cour de récréation offrait la possibilité d’installer des manèges et de nombreux jeux. Les salles de classe se trouvaient au premier étage, surmontées par des logements de fonction.

La maternelle et ses manèges © Archives communales Conflans

La maternelle et ses manèges © Archives communales Conflans

Une esthétique des années 1930

De nombreux détails rappellent l’esthétique typique des années 1930 : la mosaïque représentant une poupée au centre du perron, les chiffres et l’alphabet dans une typographie Art déco et les bas-reliefs représentant des enfants au-dessus des entrées. Transformé en collège en 1959, puis en lycée en 1988, doublant sa surface à l’arrière de la parcelle, le bâtiment est labellisé Architecture contemporaine remarquable par l'Etat en 2020.

Bas-relief à l’entrée de l’école maternelle, côté garçons © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Bas-relief à l’entrée de l’école maternelle, côté garçons © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

La place au fil du temps

> Place Romagné

Place Romagné, 2022 © Martin Argyroglo

Place Romagné, 2022 © Martin Argyroglo

Cette place occupe les terrains d’une usine fermée en 1953. La municipalité de l’époque choisit judicieusement de rénover une partie des bâtiments pour y installer des équipements.

L’ancienne usine

La place Romagné, est aussi appelée place de la Fonderie, en souvenir de l’ancienne usine de machines à coudre qui s’y trouvait. Le développement d’activités industrielles au début du XXème siècle fait fortement augmenter la population. La ville poursuit son extension au nord et à l’est de la voie ferrée en grignotant sur d’anciens espaces agricoles.

Vue aérienne de l’usine et du lycée © Archives communales Conflans

Vue aérienne de l’usine et du lycée © Archives communales Conflans

La transformation du quartier

Après la faillite de la fonderie en 1953, la commune acquiert les terrains. Elle passe commande en 1989 à l’agence Ao2A architecture de la réhabilitation d’une partie de l’usine pour y installer le marché couvert, la salle des fêtes et la médiathèque B. Cendrars.

Maquette de la place © Archives communales Conflans

Maquette de la place © Archives communales Conflans

La nouvelle place

La place est typique de l’architecture postmoderne : grands porches, couleurs, colonnades avec entablement reprennent un langage classique.

Vue aérienne de la place Romagné © Archives communales Conflans

Vue aérienne de la place Romagné © Archives communales Conflans

La fontaine

Elle est ensuite complétée par une fontaine du sculpteur belge Pol Burry (1922-2005), maître du mouvement lent et connu pour ses sculptures cinétiques.

La fontaine Sculpture de Sphères, 2022 © Martin Argyroglo

La fontaine Sculpture de Sphères, 2022 © Martin Argyroglo

L’inauguration

“On préserverait, en le rénovant, ce témoignage du passé industriel de Conflans, en imaginant un espace intérieur d’une parfaite fonctionnalité, et doté d’aménagements - informatiques en particulier - autorisant le personnel à être plus disponible encore pour accueillir et aider le public.”

Extrait du discours de Michel Rocard, maire de Conflans-Sainte-Honorine, à l’inauguration le 4 mars 1989.

Les sheds de la médiathèque © Archives communales Conflans

Les sheds de la médiathèque © Archives communales Conflans

Les architectes ont fait ressortir l’ancienne structure métallique ainsi que les sheds en toiture afin d'en garder la mémoire. Des bâtiments neufs, caractéristiques des années 1980, viennent compléter la place : le théâtre S. Signoret et des logements avec des commerces en rez-de-chaussée.

Coupe des bâtiments © Archives communales Conflans

Coupe des bâtiments © Archives communales Conflans

La médiathèque aujourd’hui

La forte fréquentation (augmentation du bruit), l’évolution des usages (animations, jeux, lecture à haute voix..) et le changement climatique (surchauffe sous les verrières) font que la médiathèque très appréciée nécessiterait une rénovation.

La médiathèque, 2022 © CAUE 78

La médiathèque, 2022 © CAUE 78

L’usine L.T.T. (Lignes télégraphiques et téléphoniques)

L'ancienne usine L.T.T., 2022 © Martin Argyroglo

L'ancienne usine L.T.T., 2022 © Martin Argyroglo

De ce vaste ensemble, autre témoin du passé industriel de la ville, les bâtiments les plus remarquables ont été conservés. En béton, brique et rocaillage, ils accueillent désormais des équipements municipaux ou des services.

Sa création

Construit en 1921 par C. Nicolas et P. Malifaud, cet autre témoin du passé industriel servait à la fabrication de câbles télégraphiques à longue distance.

Plan du site en 1921 © Archives communales Conflans

Plan du site en 1921 © Archives communales Conflans

Le site fut choisi, à l’époque, par la disponibilité des terrains agricoles qui jouxtaient la voie ferrée et par le confluent de la Seine et de l’Oise.

Vue aérienne du site © Archives communales Conflans

Vue aérienne du site © Archives communales Conflans

En 1929, par souci du bien être des employés, des logements et un Cercle féminin sont construits par les architectes Labussière et Reby. Ces bâtiments en béton armé et brique de parement sont typiques de cette époque années 1930 avec une trame constructive marquée et géométrique, de larges ouvertures, des toitures terrasses et une façade principale surhaussée d’un fronton.

Façade du cercle féminin usine L.T.T.© Archives communales Conflans

Façade du cercle féminin usine L.T.T.© Archives communales Conflans

La fermeture de l’usine

En 1931, les effectifs passent de 250 à 1800 personnes. Les ateliers triplent de volume par l’ajout de sheds métalliques et grignotent sur les champs alentour. À partir de 1970, l’usine périclite jusqu'à sa fermeture en 1985 malgré l’action des syndicats contre les licenciements.

Bulletin Municipal "Vivre à Conflans" © Archives communales Conflans

Bulletin Municipal "Vivre à Conflans" © Archives communales Conflans

La réhabilitation des bâtiments remarquables

Les bâtiments les plus remarquables en béton, brique et rocaillage en meulière sont conservés et accueillent aujourd’hui le commissariat de police, le centre hospitalier intercommunal et des entreprises.

© Martin Argyroglo

© Martin Argyroglo

Le Cercle féminin a été transformé en résidence pour personnes âgées. Dans les années 1990, le bâtiment a fait l’objet d’une extension et d’une surélévation en reprenant le langage architectural de l'existant (proportions, couleurs).

Cercle féminin réhabilité © CAUE 78

Cercle féminin réhabilité © CAUE 78

Une architecture domestique

Maisons jumelles © Martin Argyroglo

Maisons jumelles © Martin Argyroglo

Pour répondre aux besoins d’une population grandissante, le début du XXème siècle voit une variété de maisons jumelles se construire.

Les maisons jumelles

Sur l’avenue Jean Jaurès et les rues adjacentes, observez la variété de maisons jumelles que ce soit en meulière, pierre calcaire, brique, rocaillage ou avec enduit.

Maisons jumelles © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Maisons jumelles © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France

Judicieusement conçues, ces maisons jumelles donnent depuis l’extérieur l’image d’une grande maison alors qu’il s’agit de deux logements accolés.

Plan d’une maison jumelle © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Archives municipales Conflans

Plan d’une maison jumelle © Phot. Stéphane Asseline, Région Ile de France / Archives municipales Conflans

Les 11 et 12 de l’avenue (photo en introduction) donnent à voir leurs matériaux de construction. Elles présentent une alternance de brique et parties enduites et de brique et rocaillage, linteaux métalliques et cabochons qui animent la façade.

Maisons enduites 14 & 15 © Martin Argyroglo

Maisons enduites 14 & 15 © Martin Argyroglo

Les maisons des 14 et 15 sont entièrement enduites avec des briques aux angles et autour des percements. Les différences subtiles entre les maisons marquent l’évolution du confort apportées par les occupants successifs. On peut remarquer le changement de la toiture et des menuiseries, l’ajout de marquises au-dessus des portes d’entrées ou encore l'agrandissement des portails pour laisser entrer les voitures.

Activités annexes

Accéder au au parcours

RER

RER

📍 Conflans Fin d'Oise - Lignes A & L

🏁 Conflans-Sainte-Honorine - Ligne J